『金』『蓮』『歩』

縁起が良くて宜しい(^^)

挿し木苗の金蓮歩も開花。去年?一昨年?に挿し木したもの。

挿し木苗は3年位は花芽は摘んで株を充実させた方が良い、とは聞くのだが、むしろコンパクトに育てたいので充実させなくてもよいか・・・と考え、どんどん咲かせちゃることにした。

↓

開花第二号は、結婚した年に大阪のホームセンターでおとーがチョイスしたバラ。名前は忘れた。

こちらは昨日。

↓

これは今日。ムスク系の香りが素晴らしいんです。大輪でゴージャス。

↓

開花第三号はインターナショナルヘラルドトリビューン。和の風情があって気に入っている。こちらも挿し木苗。

↓

ジギタリス。白い花は夜に映える。

↓

————————————————————————————————-

今日、興味を引いたニュース記事。

↓

「おばあちゃん」たちの読み書き学校、インド

http://www.afpbb.com/articles/-/3126346?pid=18941941

【5月4日 AFP】制服を着て学校用のかばんを持ち、教室で熱心にアルファベットを暗唱する。しかしここにいる生徒たちはどこか違う。それはここが「おばあちゃんのための学校」だからだ。

幼少期に教育の機会を奪われたこの60~90代の女性たちの大半は、夫をすでに亡くしている。だが、インド・ムンバイ(Mumbai)で行われているこのユニークな取り組みを通して、読み書きができるようになりたいとの長年の夢がようやくかなおうとしている。

AFPの取材に応じたグラブ・ケダールさん(62)は「子どもの時に学校へ行ったことはない。こうして学校へ来て友達と一緒に学ぶのは素晴らしい」と喜びに顔を輝かせた。

学校は、3月8日の「国際女性デー(International Women’s Day)」に開校から1周年を迎えた。ここでは、インドの多くの村々に共通する伝統的な考え方に反し、読み書きができないという不名誉から脱却できるよう女性たちを支援している。

生徒29人は毎日、マハラシュトラ(Maharashtra)州ターネー(Thane)のパンガン(Phangane)村にある自宅から歩いてすぐの場所にある学校「アージバイチ・シャラ(Aajibaichi Shala)」に通っている。「アージバイチ・シャラ」は地元で使われるマラティー語で「おばあちゃんのための学校」を意味する。

孫たちは手を振って見送り、時には一緒に来ることもある。ただ、それは学校へ行くよう女性たちを励ます必要があるからではない。女性たちは石板とチョーク、教科書が入ったそろいの学生かばんを持ち、誇らしげに登校している。

竹の床と干し草をふいた屋根でできた小さな野外教室では、あぐらをかいて座った生徒たちが午後2時から4時まで授業を受ける。

教師のシータル・モアさん(30)の手ほどきをうけながら、生徒たちは簡単な文章を読み、石板の上に注意深く自分の名前を書く練習をする。どちらも1年前にはできなかったことだ。生徒たちは、基本的な算数も学んでいる。

■自分の名前をサインできる誇り

バングルや鼻ピアスをつけた女性たちがたどってきた人生は、みなどこか似ている。幼少期に兄弟たちが教育を受けている間、女性たちは家にとどまっていた。若くして結婚した女性たちに期待されたのは、子どもを育て、家事をすることだった。

ジャナバイ・ダジケダルさん(75)は「兄弟たちは学校へ行ったけれど、私にはその機会が与えられなかった」と語り、「銀行ではいつも、母印を押さなければならなかった。これは不名誉なことで、私は恥ずかしかった。今は自分の名前をサインできることを誇りに思う」と続けた。

施設は、地元の慈善財団からの出資を受けている。学校設立のアイデアを思い付いたのは、パンガンの小学校で昨年まで3年間教師をしていたヨゲンドラ・バンガーさん(41)だ。

バンガーさんは、女性に対する敬意を醸成するための重要な役割をこの学校が果たしていると語る。意図的に選んだカラフルな制服もその一つ。他の村にとっていい先例になりたいとも思っている。

「おばあちゃんたちの大半は夫を亡くしていて、(本来なら)喪に服していることを示す白い服を着なければならない。私たちはこうしたタブーや、その他の古い伝統を打ち破り、すべての人が差別されることなく平等なコミュニティーの一員であると感じられるようにしたい。ピンクの制服はこうした理由から選んだ」とバンガーさんは語った。 (c)AFP/Peter

———————————————————————————————–

あの男尊女卑が強いインドでね~~~。

こういうニュースを読むと、世の中捨てたもんじゃないかもな・・・と気持ちがあたたかくなってくる。

この動きって、女性が『文盲』であることからの脱却と、

もうひとつ、『寡婦』であることからの解放を促している。

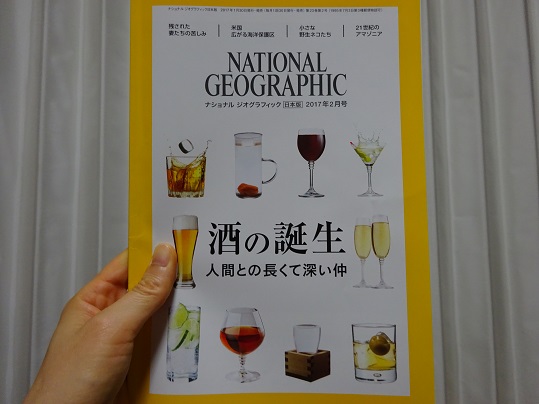

NATIONAL GEOGRAPHIC。今年の2月号の特集に、

↓

『残された妻たちの苦しみ』というのがあった。

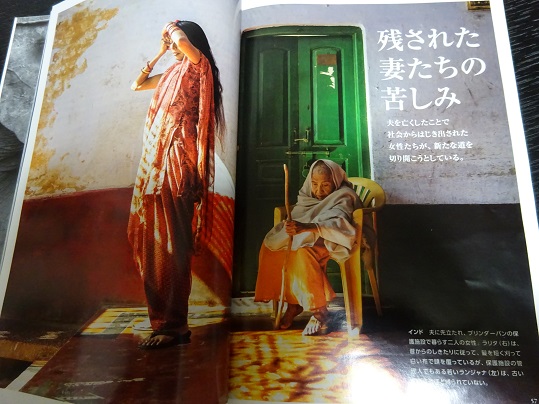

夫に先立たれたことで、社会的に苦しい立場に追い込まれる妻たちがいる。インド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ウガンダで、現実を変えようと立ち上がる女性たちを取材している。

↓

↑

インド

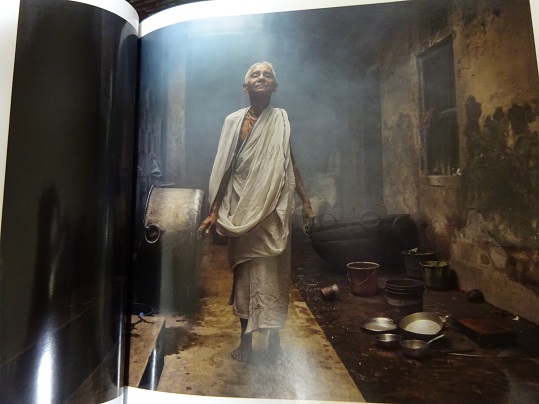

ヒンドゥー教の聖地の一つ、西ベンガル州ナバドウィープにある寺院で25年間暮らしている75歳の寡婦バクティ・ダシ。祈りの詠唱を日に何時間も行い、その見返りに寝る場所と食べ物にありついている。バングラデシュからやって来たダシのように、この街には国外からも寡婦が集まる。

寡婦・未亡人を巡る問題は、インド社会の大きな病巣のひとつである。

インドでは女性の幸せは夫と共にある。家族や社会の中でステータスを保つには、夫の存在が不可欠である。

女性は幸運を呼び込む女神として婚家に嫁ぎ、年を取ると女主人として家庭の一切を取り仕切る。だが、夫に先立たれた女性は一転して不吉な存在とされ、家族の中で居場所を失う。

寡婦は、派手な色の衣服を着ること、装飾品を付けること、甘いお菓子を食べること、外に出て遊ぶことなど、一切の快楽と自由を禁じられる。かつてはサティーと呼ばれる寡婦殉死の習慣があり、夫を亡くした女性は夫の遺体と共に生きたまま焼かれることがあった。サティーの習慣はほぼ消滅したとされる今、寡婦に科せられる最も残酷な仕打ちとなっているのが再婚の禁止である。夫を失った女性は再婚することが出来ず、一生寡婦のまま、家族から邪魔者扱いされながら生きて行かなければならない。

インドの伝統的社会では、寡婦は生きた屍なのである。

(http://www.hurights.or.jp/archives/newsletter/sectiion3/2007/11/part1.html)

こういう問題を抱えるインドで(インドだけではないのだが)、

白いサリーを身にまとうのが普通の(寡婦の)おばあちゃんたちが、

元気なピンク色の制服を身にまとい学校に通うなんて、

なんて素晴らしいんだろう、って胸が熱くなった。

『文盲』であることからの脱却と、

『寡婦』であることからの解放。

こんな動きがもっともっと全土で広がることを期待している。

では。