また映画の話。ネタバレありです。

Amazonプライムビデオ。

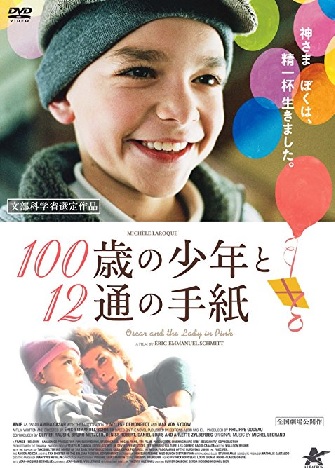

『100歳の少年と12通の手紙』

(原題:Oscar et la Dame rose)は、2009年のフランス・ベルギー・カナダ合作映画。

↓

深く考えないまま何気なく見始めた映画。

(なにせ朝晩の踏み台昇降運動の際に見る映画なもんで、難しくなさそうなのがいいな、ってだけで選んだ)

見始めてすぐ「えっ、子供の難病もの?」と気付き、

「あー、やっちまったー。失敗したー」と後悔したのだが、

(タイトルの『神さま、ぼくは精一杯 生きました』ってな宣伝文句の言葉に気付いてたら絶対観なかった)

意外に『お涙頂戴路線』を100%突き進んでなくて(それでもホロっときたけれど😿)、

久々の珠玉の作品でした。

(この歳になるとね、オイオイ泣いてカタルシスに浸ったところで、スッキリするのはその時だけで物事はちっとも片付いていないことに気付くんだよ、だからねやめたのよ、そういうのは。)

(映画のあらすじ)

余命宣告をされた10歳の少年オスカー。病院内で彼と偶然出会った口の悪い宅配ピザ屋の女主人ローズは、少年のたっての希望により、病院長とピザの宅配を条件に12日間、毎日彼の元を訪れる約束をする。腫れものに触るような周囲の大人たちの態度と対照的に、ごく普通にオスカーに接するローズ。そして彼女は、残された時間の少ないオスカーに、1日を10年間と考え日々を過ごすこと、また毎日神様に充てて手紙を書くことを教える。その日から少年は、限られた病院のなかで1日ごとに10年分の人生を体験していく…。

(http://www.france-jp.net/02info/06cinema/128.htmlより)

主人公の男のコがね、やたら可愛いんだよ。白血病で骨髄移植が失敗して医師も親も落胆している。

↓

悪態をつきまくるピザ屋の女主人ローズ。すっごい派手なバラ色の服を着ている。

↓

オスカーと廊下でぶつかって

「失せな チビ」「ぶっ飛ばされる前に」と言い放つ。

「口が悪いね」

「仕事柄さ」

「仕事はなに?」

「プロレスラー」(←いや、あんたピザの箱を抱えているし・・・)

「うそ(笑)」

「絞め殺そうか?」と人差し指を突き出しているのが上のシーン。

オスカーがどんなに病院内で考え付く限りの悪戯をしても誰も笑いもせず叱りもしない。

両親さえも腫れ物に触るよう。

オスカーはずけずけモノを言い放つエネルギッシュなローズを一目で気に入る。

「マダム・ローズだったら、話をしてもいい」

周囲の大人に心を閉ざして口を利かなくなったオスカーは話し相手にローズを指名する。

白血病の男のコの話し相手になってくれないか、とローズに頼む先生。

↓

「嫌よ、死にかけてるコの相手なんておことわりっ!」

「慈善なんか大嫌い」

「他人より自分のことで手一杯」

「病院は臭いし、病人は怖い」

「癌と聞くだけで ゾッとする」

言いたい放題のローズに、先生は

「毎日ピザを配達に来て、そのついでに少年と話をするのはどう?」と持ち掛けて、ローズは渋々ながら承諾する。

いわゆる買収されたのだ。

「皆、僕を怖がっている。誰も僕が死ぬって言わないんだ」とローズに心の内を語るオスカー。

「(死ぬって)知ってるのに(わざわざ)聞く必要があるの?」と、ローズ。

「僕のために毎日会いに来てくれるの?」

「そうよ」

「いつまで?」

「12日間」

「・・・僕、そんなに悪いの?」

答えが合っている時は黙るローズ。

ローズはオスカーに「1日を10年と考えてみない?」と提案する。

↓

「今日が12月20日だから生まれたばかり。明日は思春期よ」

それと、神様に手紙を書くこともすすめる。

「神様なんか・・・、サンタの時はまんまと騙されたよ」

「神様とサンタは違うよ」

「同じさ。両方ともインチキさ」

「この私が、165戦中160勝45KO勝ちの私がサンタを信じるとでも?ありえない!」

(興奮してベッドをゆするローズにちょっと怯えるオスカー)

「でも神様は信じてる。・・・わかった?」

「・・・とっても」

コクコク頷く気迫負けのオスカーが微笑ましい。

「口に出さない思いは心に積み重なって新しい考えが生まれない。黙ってると心が腐るのよ」とローズ。

手紙を書かせた意図は、担当医から「オスカーが何を考えているか聞き出せないか?」と頼まれたローズの策だった。

飛ばす前に便箋をコピーして担当医に渡すローズ。担当医はそれを両親にも見せてオスカーの胸の内を知ろうとする。

ローズに励まされ、ペギー・ブルーという少女に思いを打ち明ける。

見事両想い♪そして結婚(したつもり)。

↓

人生を早足で駆け抜けていくオスカー。

そして徐々に『老い』(衰弱)を受け入れていく。

両親を「臆病でバカだ」と避け続けるオスカー。

「手錠をされたって二人を愛さないよ」

「なぜ悪く言うの?」

「二人は僕が怖いんだ」

「あなたがじゃない。病気が怖いの」

「病気は僕の一部だ・・・・・・二人は健康な僕しか愛せないの?」

「ご両親も死ぬのよ。寂しく死んでいくわ。最愛の息子と仲直りできなかった後悔を抱いて」

「言わないで。落ち込むよ」

「あなたは自分が死ぬと知っている。でもあなただけじゃない。みんな死ぬの。ご両親も私もいつか。」

「僕の方が先に死ぬ」

「そうね。だから何をしてもいいの?人を無視しても?」

「ごめん、忘れていたよ。二人ともいつか死ぬことを」と口にすることで、

やっと距離を縮めることができたオスカーとオスカーのパパママ。

ペギー・ブルーが健康になり退院し、衰弱する一方のオスカーはひとりになる。

神さまを嫌いになりかけるも、

ある朝「神さまが来たんだよ」とベッドの中でそっとローズにささやく。

夜明けの光の中、闇を押しやり、休みなく世界に新しい命を吹き込んでいく神を感じ、

初めて見るかのように世界を見つめ、そこに奇跡と幸福を感じたオスカー。

オスカーは

「この感動をパパとママにも教えて下さい。ローズはもう知っている。時間があったらペギーにも」

と手紙にしたたためる。

そして最後の日を迎える。

机の上にはカードが残っていて、ローズはそれを封筒に入れ風船につけて飛ばす。

「ぼくを起こしていいのは神さまだけです」

ローズも自分でしたためた手紙を一緒に飛ばす。

「オスカーと出会えたおかげで、私の心は一生愛に満たされます」

ここは、原作の言葉の方が泣けてくるのでそちらも書いておきます。

原作ではローズは病院ボランティアのおばあちゃん、という設定になっている。

「オスカーと引き合わせてくださって、ありがとうございます。

・・・・あの子のおかげで、私はあなたを信じることができました。

わたしは今愛に満たされています。心が熱く燃えています。

あの子にたくさん愛をもらったので、この愛は死ぬまでもちそうです。

また近いうちに。」

もっともっと印象的なシーンが沢山あるんだけれど、

書き出すくらいなら観ちゃった方が早いのでこのへんにしておく。

この映画を

「残された人生の日々を懸命に生きた少年の話」

とシンプルな感動のままに終わらせるのは非常にバカな話で、

今の社会の私たちに深い命題を示した作品なのだと思うのです。

子供の難病モノとはいえ、

死にどうやって向かい合っていくか、

「終活」なんて言葉も最近よく耳にするけれど、

いざ死を目前にした本人や家族が「死」について語り合うなんて、

例え老衰で死んでいくにしたってそれはなかなか難しい話。

「死」というものを遠ざける傾向は欧米より日本の方が顕著であると言われている。

(私が母を看取った時なんて母の前で「死ぬ」って言葉は決して口に出せなかった。「頑張れ」も勿論言えなかった。母は「嫌だ、まだ死にたくない」とか「もうすぐ死ぬんだ。助からないんだー。わーん(涙)」とか色々騒いでいたけれどね)

実際オスカーが必要だったのは、

両親の深い愛情でもなく(勿論あってもいい)、

手厚い看護でもなく(これも勿論あった方がいい)、

今風の言葉でいえば “忖度” なくガチンコで向き合ってくれるローズという存在。

一体ローズってなんだったのだろう、と考えてみると、

それは『死(死出の旅路)への導き手』という役割だったんだろうと思う。

患者を日々充足させつつ、

信仰をもう一度見つめなおさせ、死を受容させていき、

患者と家族をひとつにする者。

そしてこれらの中で重要なカギは「手紙を書く」という作業。

以前に『ストーリーテリング(storytelling)』についてブログで書いたことがあったけれど、

この手紙ってまさしくこのことで、

「取り戻しの語り (Redemptive narrative)」を指す。

(自分の物語を編集することで、人々は償いと成長そして愛によって人生の物語を定義する傾向にある。)

神さまに手紙を書く・・・これはれっきとしたセラピーなんですよ。

(全ての人にとってよいのかどうかはわからないけれどね。キリスト教圏の人々と日本人では宗教観が違うし。)

この映画、極上のファンタジーに仕上がっていて、

音楽が素敵、色使いがお洒落、・・・でついいろんなことを見落としがちになってしまうんだけれど、

(オープニングにオーケストラの音合わせが使われていて「これからいよいよ始まりますよ~」って合図のようでなんだか嬉しくなっちゃったし、背景の色を極力抑え病院内を徹底的に薄暗くし、その中で照明をうまく使いながらとりどりの色を浮かび上がらせていて心憎い演出でした♪ローズが登場してからは病室のシーツや枕カバーがカラフルな色合いになっていくのも観ていて楽しかった)

ファンタジー好きの方には勿論、ファンタジーとは縁遠い多くの方々にも是非観て頂きたい作品です。

では。